テングタケなど

今回はコチャダイゴケが毎年見られる散策路を歩きました。最初に見つけたのがテングタケでした。テングタケは群生していることが多いのですが、今回見つけたのはこの一本だけでした。

次に子実体の原型をとどめていないようなキノコがありました。おそらくアキヤマタケと思われます。以前撮影した成菌のアキヤマタケが老菌になった時、このような佇まいになるような気がしたので、アキヤマタケとしました。

続いて粘菌の仲間であるマメホコリを見つけました。直径は3~4mm程度でしょうか。色は橙色や朱色で、朽ちた倒木上に発生するのでわりとよく目立ちます。少し補足しますと、粘菌はキノコやカビとは違う生物分類になります。そしてこの粘菌も、変形菌、細胞性粘菌、原生粘菌の3つに分類されます。マメホコリはこの中の変形菌に含まれ、ここにはアメーバも含まれるようです。この変形菌は世界に1,000種ほど確認されているそうで、国内には600種以上確認されているそうです。変形菌も奥が深そうです。

続いてクサハツ、オキナクサハツを確認しました。このクサハツは山で見かけてもいい状態のものが少なく、いつもスルーするのですが、今回は見つけたキノコが少なく撮影しました。自宅に帰り画像をよく見ると、種類の違うクサハツを撮影していたことに気づきました。

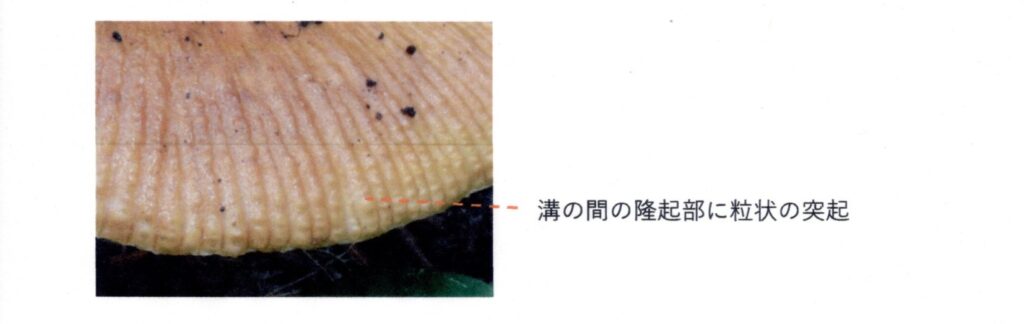

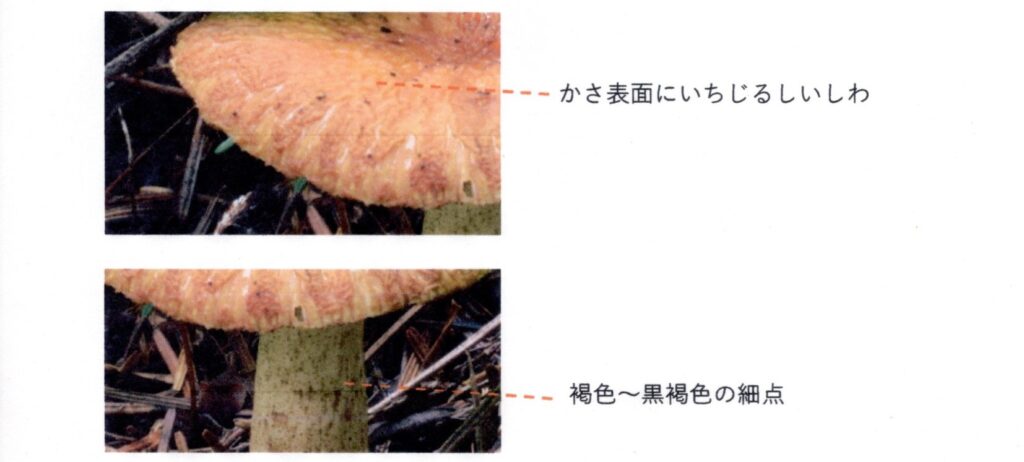

図鑑によると、クサハツの特徴は、かさの周辺部に放射状の溝線があり、溝の間の隆起部に粒状の突起が並ぶとありました。これに対しオキナクサハツは、かさ表面に黄土褐色~汚黄土色のいちじるしいしわがあり、柄には褐色~黒褐色の細点があると書かれていました。

コチャダイゴケとツネノチャダイゴケ

今回の散策路は往復することが多いのですが、復路でやっとコチャダイゴケとツネノチャダイゴケを見つけました。まだ幼菌で小さく、中の碁石様の胞子を含んだ小塊粒が顔を見せていなかったのと年齢のせいで小さいものが見えなくなったことで往路では見つけられませんでした。

今回見つけたコチャダイゴケ

まだ幼菌で蓋を閉じています。

以前撮影したコチャダイゴケ

蓋が開くと直径1mm程の碁石(小塊粒)が出てきます。小塊粒の色は褐色

今回見つけたツネノチャダイゴケ

以前撮影したツネノチャダイゴケ

小塊粒の色は白色

撮影時は地面に這いつくばって、カメラのレンズと被写体との距離は数センチという近さです。

キノコ好きのオタクにしか見つけられません。

コメント